今回は、山口 耕平 監修/著、 徳井 ちひろ 著

『オウンドメディアのやさしい教科書』に関して解説していきます。

オウンドメディアに関しての基礎知識からサイト制作およびコンテンツ制作と運用、さらには効果測定方法や改善策までの一連の流れが紹介されています。

全8章から成る構成ですが、1~3章までが基礎編、4~5章が制作編、6~8章が改善編と大きく3つの構成に分類されて書かれています。

今回は、初めてオウンドメディアに触れる方に向けて第3章までの基礎編に関して内容をわかりやすくまとめましたので、さっそく解説していきたいと思います。

本記事は竹中の主観を多分に含んでおります。アポカレッジ!は皆様と共にステップアップをすることを目的としたメディアですのであえてこのようなスタイルでお届けしております。情報の取り扱いは皆様の自己責任にてお願いいたします。

『オウンドメディアのやさしい教科書』の著者情報

本の著者は、ディーエムソリューションズ株式会社のマーケティング責任者である山口さんと自社オウンドメディアの運用を担当されている徳井さんです。

これまでの運用経験や実績をもとにマーケティング担当者の目線に合わせて解説されています。

『オウンドメディアのやさしい教科書』の概要

1章~3章がオウンドメディアの基礎的な内容が書かれており、基礎編を読むことで、オウンドメディアの必要性、有効性、注意点、事前準備を一通り理解できるようになっています。

1. オウンドメディアの必要性と有効性

オウンドメディアとは

自社で所有しているメディアを指します。

ブログ形式のWebサイトだけではなく、コーポレートサイトやサービスサイトなどもオウンドメディアに分類されます。ただし、多くの人に認知されている通り、コラムなどの読み物コンテンツを取り扱うブログ形式のWebサイトのことを指して話されることがほとんどです。

オウンドメディアの役割

- 見込顧客との関係構築

- ブランディング

- アーンドメディアで展開されるコンテンツの発信

ユーザーにとって有益な情報を発信することで見込顧客とコミュニケーションを取り、ユーザーニーズの育成や、企業ブランディングなどに有効です。

オウンドメディアのメリット

- 自社の資産になる

- 費用対効果が良い

自社メディアになりますので、作ったコンテンツが自社の資産となる大きなメリットがあります。また、リスティング広告など費用を払って利用するメディアではないので、オウンドメディアによって公開されているコンテンツが検索エンジンで上位表示されれば、お金がかからずにユーザーに読まれれば読まれるほど費用対効果が良くなっていきます。

オウンドメディアのデメリット

- 成果が出るまでに時間がかかる

- ノウハウや人的リソースが必要

自然検索やSNSでの露出が集客経路となるため、一定の流入を得るためにはそれなりのコンテンツ本数が必要です。そのため、コンテンツを作る人的リソースが必要になります。よってユーザーの目に触れるようになるまでには、時間がかかりますので根気が必要です。

2. オウンドメディア運用の注意点

目的やゴールを設定すること

オウンドメディアに限らずWebサイトの失敗でもありますが、あまり深く考えずに勢いで始めてしまったがために失敗するケースは多いです。

「何のためのメディアなのか」「ユーザーにどのような価値を届けたいのか」を明確にしましょう。また、リソースを確保したうえで、計画性をもって進めましょう。

ターゲットを定めること

準備段階において「どのようなお客さんに向けたサイトなのか」集客するターゲットユーザー層を明確にしておきましょう。ターゲットユーザーを明確にしていないと制作するコンテンツもあやふやなテーマとなってしまいます。

必要不可欠な項目ですので必ずチェックしましょう。

検討フェーズに合わせたコンテンツ設計をすること

関心、情報収集、比較検討といったどのような状況のユーザーを取り込み、ユーザーが何を欲しているかを考えてコンテンツを設計しましょう。

悪い例としては「せっかくトラフィックが伸びているのに検討フェーズに合わせた適切なアクションボタンを設置しないため、成約数が0件でした」というケースが考えられます。

オウンドメディアは、商品購入や会員登録がすべてではありませんが、検討フェーズに合わせて適切なアクションボタンを設置するようにしましょう。

広告色の強いコンテンツになりすぎないように注意すること

オウンドメディアに訪れるユーザーの多くは、購買行動直前のユーザーとは限りません。

行動を促す動線は確かに大切です。

しかし、いきなり購買行動に直結する広告のような記事ばかり書くとユーザー心理においても不信感を与えてしまいます。なので、「成功事例集」のようにユーザーにとってメリットのあるホワイトペーパーや、ダウンロードコンテンツを用意すると良いでしょう。

こうすると信頼度を損なうことなく、ユーザーの心理状態に合わせたアクションを設計できます。

titleタグを適切に設定すること

オウンドメディアは、いかに自然検索で集客できるかによるのでSEO対策が必須です。その中でも最重要な項目なのが「titleタグ」です。

titleタグに上位表示してほしいキーワードが盛り込まれていないと、検索エンジンに発見されないため、ターゲットユーザーが検索するクエリを盛り込む必要があります。

3. 制作前に事前準備でするべきこと

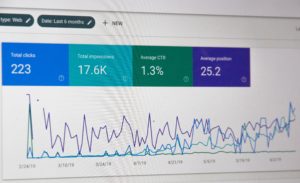

目標にすべき数値について

- オウンドメディアへの訪問数

- サービスサイトやECサイトへの送客数

- ホワイトペーパーやメールマガジンの申込数

- コンテンツの読了率や回遊率

Google Analyticsにて訪問数や流入経路を計測することができます。

また、各コンテンツのCTAにもきちんとし導線を設置することで、どのコンテンツを閲覧したユーザーが遷移しているかを知ることができます。

目標数値の設定

月にどれくらいの訪問数を獲得すれば成功なのかがわからない場合は、競合が運営しているオウンドメディアから平均値を調査してみましょう。

競合分析ツール「シミラーウェブ」を使用すると、競合サイトのおおよその流入数を知ることができます。

例えば、コンテンツ数 200本、月間 100,000セッションあったとします。

100,000セッション ÷ 200本 = 500セッション/1コンテンツあたり

という風に1コンテンツあたりに期待できるセッションを知ることができます。

ペルソナの設定

ペルソナを設定するメリット

- 企画が容易になる

- ターゲットを絞り込み、強みが明確になる

- メンバー間でターゲットとなる人物像を共有できる

- ユーザー視点のオウンドメディアを作ることができる

コンテンツイメージの明確化

カスタマージャーニーをもとに、ユーザーの検討フェーズを意識することがポイントです。コンテンツの大枠のイメージがついてきた段階で、コンテンツをカテゴリー分けしていきましょう。そして、カテゴリーをもとにコンテンツマップに落とし込みます。P43 参照

運営体制を設定する

オウンドメディアを運営する上で必要なメンバー

- Webディレクター

サイトの構造や全体のクリエイティブを設計する人 - コンテンツディレクター

コンテンツを企画したり記事のリライトなどをする人 - ライター

記事を作成する人 - Webマーケター

集客専門に施策を実施する人

記事管理表の用意

コンテンツの制作に複数のメンバーが関わる場合は、すれ違いが起こらないように、記事管理表を用意しましょう。

オウンドメディアが注目される理由

今回は、オウンドメディアの基礎的な内容が書かれている基礎編(第1章~3章)までの概要をまとめてみました。

近年、広告費用の高騰や検索エンジンのトレンドの変化、SNSの普及により、良質なコンテンツを作ることでより多くの宣伝効果を得られるようになったことも、オウンドメディアが注目されるようになったひとつの要因だと思います。

オウンドメディアは、自社の資産になり、高いポテンシャルを秘めていますので、運営を始める企業も非常に増えてきています。

これから運営を始める方や、なかなか成果がでずにお悩みの方は本書を手に取ってみてください。役立つ情報が見つかると思います。

また、4章以降の制作編から改善編に関しては、運用にあたり応用できる内容がたくさん書かれています。私もマーケティング担当者として今後の自社オウンドメディアの発展に役立てたいと思います。